避難訓練の実施

1月28日(水)に、避難訓練を行いました。

地震があったことを想定し、避難所である「伊勢市社会福祉協議会福祉センター」までスタッフ全員で歩きました。

避難所までの道は民家や神社のある通りで、すぐそこには市立図書館も建っています。

経路としては、事務所を出て道を一本渡ったらあとはまっすぐ進むだけというわかりやすい道のりとなっており、いざというときも迷わずに済みそうです。

皆さんは、ご自宅や会社の最寄りの避難所は把握していますか?

各地域の避難所は、市のHPなどで公開されていたり、パンフレットが配布されていたりします。

避難所を知っておくこと、そこまでの道を把握しておくことは、非常用持ち出し袋やヘルメットを用意することなどと同じで、いざという時の備えとなります。

ご自宅や会社からの最寄りの避難所やそこまでの経路の確認、また、ご家庭でもどこに避難すればいいのかを日頃から話し合っておくことが大切です。

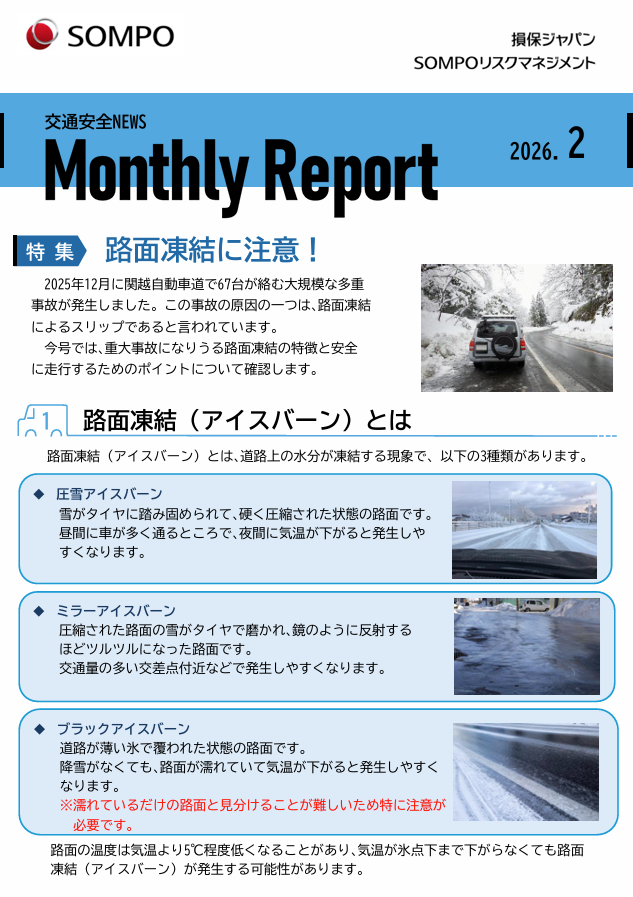

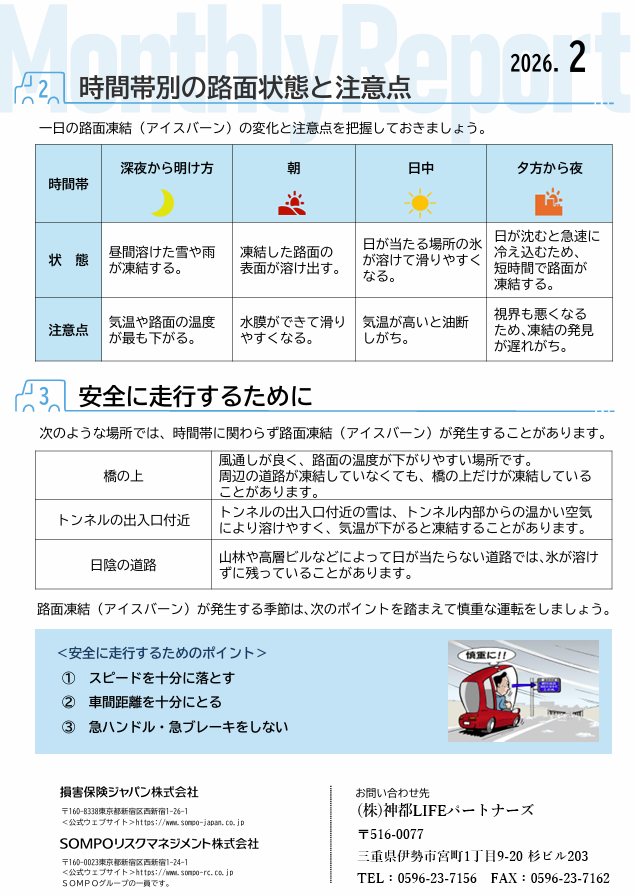

交通安全NEWS 路面凍結に注意!

年が明け、早いもので1月ももう後半。お仕事も始まり、すっかりお正月ムードも薄れてきましたね。

強い寒波も来ていて、体調を崩しがちになるかと思いますが、どうか暖かくしてお過ごしください。

今回は冬の底とも言えるこの季節に注意したい、路面凍結に関するニュースです。

路面凍結は、毎年多くの重大な事故を引き起こしています。

歩行者や自転車が転んで大けがをすることもありますし、自動車ではスリップを原因とする追突や車線逸脱など、たくさんの人を巻き込む事故が多くなっています。

このような路面凍結による事故を起こさない、巻き込まれないために、スタッドレスタイヤを履いたり、タイヤチェーンを装着することはもちろん、運転中も注意深く操作をする必要があります。

まずは周りをよく観察して、道路状況を見極めることが大切です。

路面が濡れているように見えたり、他の車がゆっくり慎重に走っていたり、気温が0℃前後やそれ以下になっていたり、前日に雨や雪が降った日などは、路面凍結の可能性が高くなっています。

凍結した道路では、ブレーキを掛けてから実際に止まるまでの時間が、通常の道路の約10倍にもなることがあるといいます。

焦らずゆっくり、車間距離を長めにとり、急発進・急ハンドル・急ブレーキなどの急な操作を極力控えて、慎重に進みましょう。

また、路面凍結していそうなルートを避ける、時間が掛かることを想定していつもより早めに家を出る、無理に車に乗らない、不要不急な外出を控える、などの判断も、事故を未然に防ぐためには重要です。

まだまだこれからも寒い日が続きます。

しっかりと防寒や安全対策をして、この冬を乗り切っていきましょう。

新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます

皆様方におかれましては、新春を晴々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。

旧年中は格別なご高配を賜り、誠に有難うございました。

本年も、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。

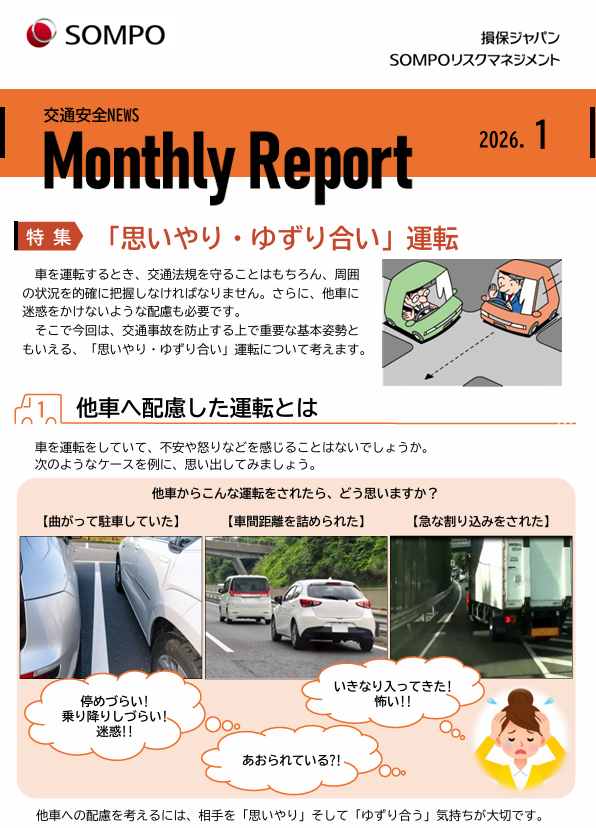

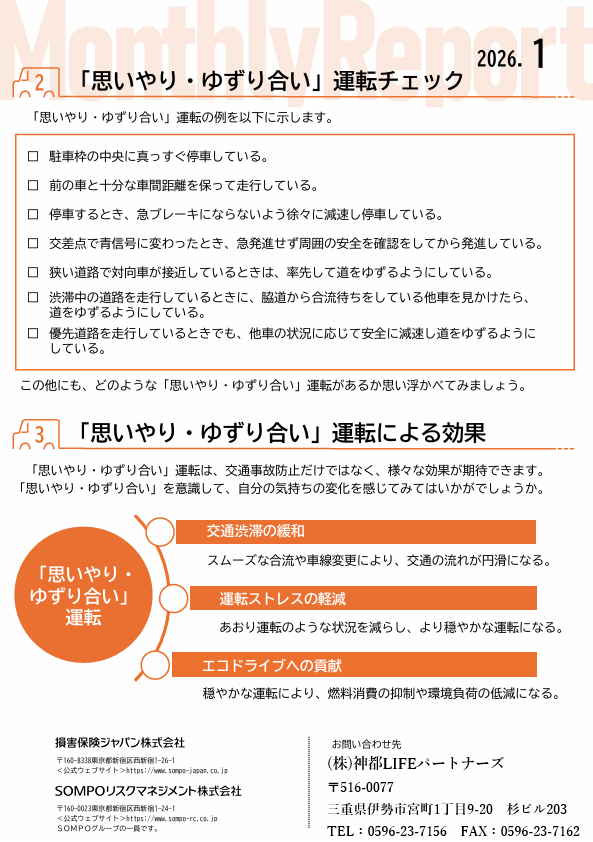

交通安全NEWS 「思いやり・ゆずり合い」運転

今年ももうあと少し、年末のせわしない時期になってきましたね。

今回は、何かと慌ただしい年末年始だからこそ意識して気を付けたい「思いやり・ゆずり合い」運転についてのニュースです。

忙しさで心の余裕が無くなってしまうと、周りのことがよく見えなくなってしまいがちです。

他の車に気を配り、思いやり・ゆずり合いの精神を持って運転することは、運転者として当然のマナーではありますが、忙しさやイライラで疎かになってしまっていないでしょうか。

一度こちらのチェック項目を確認し、自分がどのような運転をしているのか、マナーをきちんと意識し、実行できているのかなどを考えてみてはいかがでしょう。

余裕の無い運転は、事故やトラブルに繋がりかねません。

忙しい時期だからこそ、周りをよく見て、安全に配慮することが大切です。

皆が無事に、気持ちのいい新年を迎えられるよう、運転マナーや交通ルールの再確認をして、日頃から余裕のある運転を心がけましょう。

年末年始営業日のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

弊社では、誠に勝手ながら下記日程を年末年始休業とさせていただきます。

■年末年始休業期間

2025年12月30日(火)~2026年1月5日(月)

皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

営業時間外の自動車事故、営業担当者と連絡がつながらない場合は、24時間365日受付のフリーダイヤルにご連絡ください。

●事故サポートセンター:0120-256-110

●レッカー手配、故障など:0120-365-110